본문

取締役の忠実義務の対象を「会社」から「会社及び株主」に拡大し、取締役に総株主の利益を保護する義務を負わせる内容の商法改正案が2025年7月3日、 国会本会議で可決されました。 これは、韓国商法が株主全体ではなく、大株主の利益保護のみに重点を置いてきたという反省的な考慮と、外国資本の韓国株式市場への流入及び株式市場の活性化を図る趣旨が反映されたものです。 経営現場では、改正商法の施行後、取締役の防御的で消極的な意思決定、 少数株主による訴訟の乱発などを懸念しているため、取締役の忠実義務に対する従来の法解釈が改正商法施行後も維持されるのか、または変更されるか、関心を持って見極める必要があります。

1.背景および立法推進過程

2.取締役の株主忠実義務に関する改正商法(第382条の3)

3.取締役の株主忠実義務の導入に伴い予想される論点

4.企業の対応策及び示唆

1. 背景および立法推進過程

現行の商法第382条の3は、「取締役は、法令と定款の規定に従い、会社のためにその職務を忠実に遂行しなければならない」と規定し、取締役の会社に対する忠実義務を規定していますが、株主に対する忠実義務は規定していません。 そのため、合併・分割等の企業の支配構造再編と有償増資、 自己株式取引等の資本取引、 経営権紛争の状況等において、取締役会が大株主の利益のみを考慮し、少額・多数の株主の利益は軽視する決定を下すという指摘が多くありました。

さらに、株主に対する取締役の忠実義務を明文化していない現行法制度は、個人投資家はもちろん、外国人投資家、機関投資家など多数の株式投資家に対して、韓国商法は株主全体の利益保護において不十分であるという否定的な認識を広め、外国資本の韓国株式市場への流入を阻害するだけでなく、株式市場の活性化にも支障をきたしているという指摘もありました。

そこで、株主に対する取締役の忠実義務を明文化し、取締役がその職務を遂行するにあたり、会社だけでなく総株主の利益を保護し、株主全体の利益を公平に扱わなければならないという趣旨の商法改正案が提案され、2025年 3月 13日に国会本会議で可決されましたが、前政権の再議決要求と国会での再議決の失敗により廃案となりました。 新政権発足後、上記と同じ内容の商法改正案が提出され、2025年7月3日に国会本会議で可決されました。

2. 取締役の株主忠実義務に関する改正商法(第382条の3)

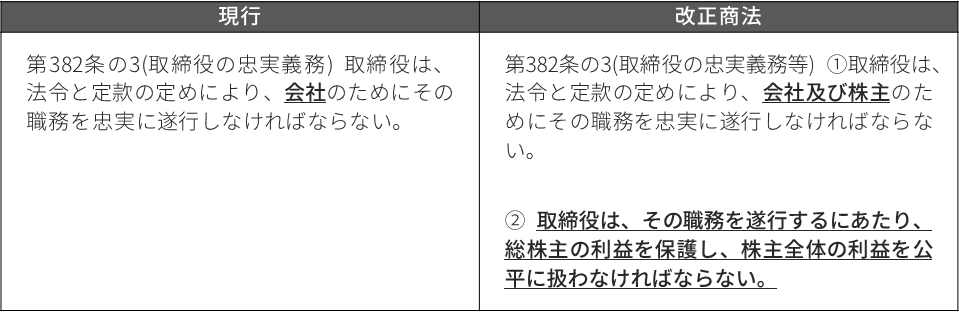

取締役の株主忠実義務に関する改正商法は以下の通りです。

改正商法は、取締役の忠実義務の対象を「会社」から「会社及び株主」に拡大し、株主に対する忠実義務を明文化しました。 さらに、忠実義務の内容を具体化するために第382条の3第2項を新設し、取締役が職務を遂行するにあたり、「総株主の利益を保護し、株主全体の利益を公平に扱う義務」を明文化しました。 上記改正商法第382条の3は、公布後直ちに施行される予定です。

3. 取締役の株主忠実義務の導入に伴い予想される論点

従来、韓国大法院は、取締役の第三者に対する損害賠償責任を規定した商法第401条第1項の適用について、取締役の行為によって会社が損害を被り、その結果、株主の経済的利益が侵害される損害のような間接的な損害は、商法第401条第1項でいう損害の概念に含まれないとし、このような株主の間接的な損害については、取締役が株主に対して直接損害賠償責任を負わないという立場でした(大法院2003・10・24言渡し2003ダ29661判決等)。

しかし、取締役の忠実義務の対象を「会社及び株主」に拡大し、総株主の利益保護及び株主全体の公平な扱いを明示した改正商法が施行される場合、会社の損益の有無とは別に、取締役の業務遂行が株主に対する忠実義務に違反して株主の利益を侵害したことを理由に、株主が取締役に対して直接損害賠償責任を求めるケースが多くなると予想されます。

さらに、取締役と株主間の信認関係の存否と任務違背行為の解釈に関する法理的な曖昧さは別として、上記改正商法を根拠に、総株主に損害を与えた行為である等の理由により、取締役に対する業務上背任罪の告訴、告発等が乱発される可能性も相当あると思われます。

特に、 「総株主」という包括的かつ抽象的な概念に基づいて取締役に法的責任を問うことができるか、 大株主と少数株主の利害が衝突する状況はどのような場合か、 「利益」の衝突と「意見」の衝突をどのように区別するのか、 短期的視点と長期的視点のどちらの基準で「利益」を判断するのかなど、解決すべき課題が山積しています。

今後、裁判所の判決を通じて法理が確立されていくと思われますが、特に、大株主と少数株主の利害衝突の可能性が高い合併、分割等の企業の構造再編、新株発行、自己株式取引等の資本取引、 経営権紛争に対する会社の防御策を策定する際には、利益相反の可能性を事前に十分に検討し、適切な保護装置を設ける必要があります。

4. 企業の対応策及び示唆

取締役が株主に対する忠実義務を果たしたかどうかを判断できる明確な前例がない状況では、企業としては、検討及び対応を先行させ、株主の権益を保護しつつ、会社の正常な運営を継続することができる方案を用意することが重要です。

企業は、主要な意思決定を行う前に、株主の利益を侵害する可能性があるかどうかを事前に検討し、 意思決定の実質的・手続き的正当性の確保、取締役会の意思決定プロセス及び内部統制システムの点検及び改善、取締役会及び株主総会における運営手続の忠実性の確保など対策を講じる必要があります。特に、株主の利益に重大な影響を及ぼしたり、株主間で利害が異なる事項に関する取締役会決議の前に、全体株主の利益に合致する意思決定であるかどうかについて外部専門家の助言を得るなど、特に留意する必要があります。

大株主の影響力から自由な独立した取締役で構成された取締役会内の特別委員会を別途設置し、株主間の利害衝突が特に懸念される事案を事前に審議することで、意思決定の正当性と手続き的妥当性を確保する案も考えられます。

企業内部的には、取締役教育プログラムを通じて取締役の忠実義務の拡大に適切に対応できるようにし、株主に配慮した方針の策定及び積極的なIR活動を通じて、経営陣の意思決定に対する株主の信頼を高める努力が求められる状況です。

- 業務分野

- #企業法務