본문

2025年7月3日に国会本会議で可決した商法改正案には、上場会社の「社外取締役」の名称を「独立取締役」に変更し、 その選任比率を拡大する内容が盛り込まれています。 独立取締役制に関する改正商法は、公布後1年が経過した日から施行される予定です。 独立取締役制の導入は、単なる用語の変更にとどまらず、 経営陣に対する取締役会の監督機能を実質的に強化しようとする立法趣旨を含んでいます。 特に、上場会社の独立取締役の比率を取締役総数の4分の1以上から3分の1以上に引き上げており、会社の意思決定と経営における公正性と透明性を一層強化しようとする政策目標が反映されたものです。 このような改正は、今後、企業の取締役会の構成及び運営方式に構造的な変化をもたらすものと予想され、 独立取締役の役割と責任についても従来より厳しい基準が適用されるものと予想されます。

1.背景: 米国の独立取締役制度の意義及び韓国の社外取締役制度の限界

2.改正商法の主な内容

3.今後の独立取締役制度の発展方向及び海外の立法例

4.示唆

1. 背景: 米国の独立取締役制度の意義及び韓国の社外取締役制度の限界

独立取締役(Independent Director)は、所有と経営の分離による経営陣の代理人問題、すなわち、経営陣が株主の利益と相反する方向に意思決定をする懸念を緩和するために米国で導入された制度です。 米国で独立取締役制度は、経営陣を監視・監督するための主要な手段として発展してきており、 取締役が経営陣及び主要株主から人的・経済的側面で実質的に独立しなければならないという原則が強調されてきました。

韓国は、90年代の通貨危機以降、経営陣に対する監視・監督機能を強化するために社外取締役制度を導入し、現行の商法は社外取締役の欠格事由を規定することで、大株主や経営陣から一定水準の独立性を確保した者だけが社外取締役になることができるようにしています。 しかし、実務では、社外取締役が形式的な独立性要件は満たしていても実質的には大株主や経営陣の影響力から脱していないという指摘が持続的に提起されてきました。

特に、株式所有が分散している米国とは異なり、韓国は上場会社の場合でも株式所有が大株主に集中している場合が多く、大株主が経営陣及び取締役会に相当な影響力を行使する事例が多数存在しており、果たして社外取締役が大株主(又はその影響を受ける経営陣)を牽制し、少数株主の利益を保護する役割を果たしているのかについて懐疑的な見方が多くありました。

このような背景から、改正商法は従来の「社外取締役」の代わりに、経営陣から実質的に独立して業務を遂行する「独立取締役 」制度を設け、上場会社の場合、独立取締役を一定割合以上選任することを義務付けました。

2. 改正商法の主な内容

独立取締役制度に関する改正商法の主な内容は以下の通りです。 以下の改正商法は、公布後1年を経過した日から施行されます。

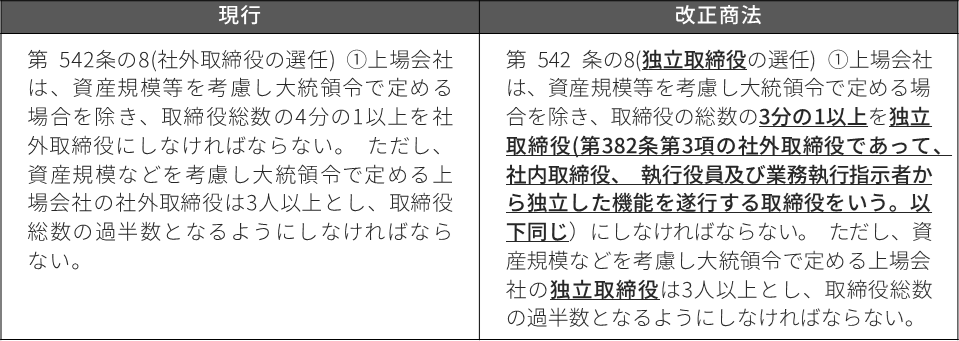

改正商法は、独立取締役を「社外取締役であって社内取締役、執行役員及び業務執行指示者から独立した機能を遂行する取締役」と定義し、上場会社の社外取締役選任義務を独立取締役選任義務に変更することを内容としています。 さらに、独立取締役の選任比率を従来の取締役総数の4分の1以上から3分の1以上に拡大しました。

3. 今後の独立取締役制度の発展方向及び海外の立法例

社外取締役と違って 、独立取締役に求められる具体的な義務は何があるのか、独立取締役の実質的な独立性を保障するために会社がどのような措置を講じなければならないか等について、改正法では具体的に定められていません。 これらについては、今後、追加の立法が行われる可能性があり、全体的には、取締役の独立性を強化する方向に制度が発展していくと予想されます。

独立取締役に関する海外の立法例を見ると、特に株式所有が集中しており、大株主が存在する国々の場合、少数株主の保護に向けた多様な独立取締役選任方式を導入しています。 イタリアは、株主が取締役候補者のリストを提案することを原則としながら、少なくとも1人の取締役は少数株主が提案したリストから選任することを規定しています。 英国は、取締役選任時に株主総会の決議だけでなく、少数株主の承認を必要とする二重議決制度を導入しています。 イスラエルの場合、少数株主は多数決を通じて社外取締役の初回選任に対して拒否権を行使することができ、 大株主の反対にもかかわらず、再任を承認することもできます。 ブラジルの会社法は、少数株主のみが参加して取締役を選任する分離選任制度を設けています。

韓国でも、このような海外の事例を参考にした独立取締役選任方式の多様化が採用される可能性があります。 さらに、独立取締役の実質的な役割と具体的な選任手続きに対する制度的整備に議論が拡大される可能性も排除できません。

4. 示唆

独立取締役制度が施行される場合、独立取締役には、従来の社外取締役よりも高いレベルの独立性が求められると予想されます。ただ単に独立取締役に形式的な欠格事由がないということだけでは不十分で、上場会社は、経営陣や大株主から実質的に独立した判断を下せる者を独立取締役として選任する必要があります。

今回の改正商法は、単なる社外取締役の名称変更にとどまらず、 実質的な独立性を備えた取締役の選任を義務化することで、取締役会の監視機能を強化するなど、企業支配構造に根本的な変化をもたらすものと予想されます。 さらに、 少数株主の権益を保護し、最終的には企業価値を向上させようとする政府の政策基調を支える措置と評価されます。

企業は改正商法の方向性と政府の政策基調を考慮し、取締役会の構成と運営方式を総合的に検討する必要があります。 特に、独立取締役比率の拡大と機能強化に備え、独立取締役の独立性を実質的に保障できるよう体制を整備し、 主要決議過程では法律助言を得て法的リスクを最小化する必要があります。 独立取締役制度の導入は、企業の透明性と株主価値向上のための制度的転換のきっかけとなる可能性があるため、 これを企業統治構造の先進化のための機会として活用する戦略的なアプローチが求められます。

- 業務分野

- #企業法務