본문

2025年7月3日に国会本会議で可決した商法改正案は 、資産総額2兆ウォン以上の上場会社(以下、「大規模上場会社」)について監査委員の選任に関する規定を強化する内容を盛り込んでいます。改正商法が施行されると、監査委員を選任するときに、筆頭株主及びその特殊関係人の議決権を合算して3%に制限するいわゆる「合算3%ルール」が、独立取締役(社外取締役)であるかどうかを問わず、全ての監査委員の選任時に拡大適用されます。今回の改正は、大規模上場会社の支配構造に重大な変化をもたらすものと思われ、少数株主とアクティビストファンドには新たな機会に、一方、筆頭株主と経営陣には対応が必要な課題になると予想されます。

1.背景と立法推進過程

2.改正商法の主な内容

3.3%ルールの適用拡大による予想効果

4.企業の対応策及び示唆

1. 背景と立法推進過程

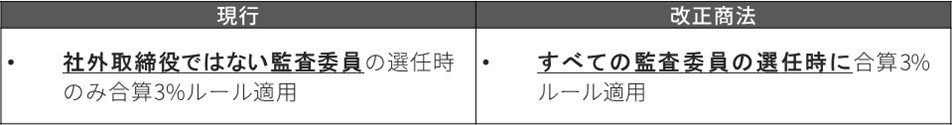

現行の商法542条の12第4項は、大規模上場会社が社外取締役でない取締役の中から監査委員を選任する場合には、筆頭株主と特殊関係人の議決権を合算して3%を超える部分については議決権を制限することを規定しています(以下「合算3%ルール」)。この条項は、少数株主の権益保護をその趣旨としています。

ただし、このような合算3%ルールが社外取締役ではない監査委員の選任にのみ適用される現行制度の下では、監査委員会の実質的な監視機能を確保することが難しいという指摘が続いています。大多数の企業が社外取締役で監査委員会を構成してきたため、社外取締役ではない監査委員のみを対象とする合算3%ルールが適用される余地がなかったからです。そこで、改正商法は、合算3% ルールを社外取締役(改正商法上の「独立取締役」)であるかどうかを問わず、すべての監査委員に拡大適用させることで、監査委員会の独立性を高めるという立法意図を含んでいます。 本改正は、公布後1年が経過した日から施行されます。

2. 合算3%ルールの適用拡大に関する改正商法(第542条の12第4項、第7項)

合算3%ルールの適用拡大に関する改正商法の主な内容は以下の通りです。

3. 合算3%ルールの適用拡大による予想効果

大規模上場会社で監査委員全員に対して合算3%ルールが適用されると、少数株主、機関投資家、アクティビストファンドなど多様な利害関係者が監査委員の選任過程で実質的な影響力を行使できるようになります。 これにより、大株主の影響力から離れた監査委員が監査委員会を主導するようになり、監査委員会の経営監視機能が さらに強化されるとともに、関連紛争も増加する可能性があります。特に、少数株主が選任した監査委員が監査委員会の主導権を確保すれば、取締役の職務執行に対する監査がより実質的かつ積極的に行われると予想されます。

なお、今回の商法改正には含まれていませんが、①取締役選任時の集中投票制の義務化、②分離選出される監査委員の数を現行の1名から2名に拡大する案(分離選出監査委員の増員)についても、与野党が今後、公聴会等の立法手続きを経て議論・補完することで合意しており、関連制度の追加改正の可能性も高い状況です。

今後、集中投票制の義務化、分離選出監査委員の増員、そして今回可決された合算3%ルールの適用拡大が組み合わされる場合、少数株主が推薦した取締役が会社の主要意思決定及び監視機関に入る可能性が大きく高まると思われます。これにより、取締役会の構成の多様性を高め、大株主の意思決定を牽制する上で、肯定的な役割を果たすことができます。 ただし、取締役会内の意思決定の効率性が低下したり、経営権紛争及び敵対的M&Aの可能性が拡大する可能性があるという懸念も提起されており、このような制度変化が取締役会の構成及び企業運営に及ぼす影響を綿密に検討する必要があります。

4. 企業の対応策及び示唆

今回の商法改正により、監査委員会の経営監視機能が従来より実質的に機能する可能性が大きくなるため、企業は監査委員会の権限拡大に合致する内部規定の整合性を確保し、関連紛争に備えた対応策を準備する必要があります。特に、大株主の持分比率が比較的高い上場会社の場合、合算3%ルールの拡大適用により、監査委員の選任過程において少数株主、機関投資家、アクティビストファンド等の影響力がさらに増大すると思われます。これを受けて、大株主と経営陣は、経営安定性の確保に向けて、より積極的な対応戦略を策定する必要があります。

最近、政界における立法論議だけでなく、資本市場でもアクティビストファンド及び一般株主の連帯を通じた問題提起が活発に行われています。特に、一般株主の権益保護は、単なる株主権保障の意味を超え、企業支配構造の改善、経営意思決定の合理性の向上及びこれに対する責任の確保に直結する重要な課題として浮上しています。

このように、商法改正をめぐる様々な利害関係者の立場が交差する中、今回の改正が上場会社の支配構造と経営に与える最終的な影響はまだ不明な状況です。そのため、各企業には、改正された商法の内容とその含意を綿密に分析し、同時に、今後政府が推進する政策の立法及び制度化の動向について持続的なモニタリングするとともに先手の対応戦略を策定することが求められます。

- 業務分野

- #企業法務