본문

電子株主総会(オンライン株主総会)を制度化する内容の商法改正案が2025年7月3日、 国会本会議で可決しました。 特に、資産総額2兆ウォン以上の大規模上場会社に対しては、電子株主総会の並行義務が課せられます。 同改正案は、企業の準備期間を考慮し、2027年1月1日から施行される予定です。 電子株主総会は、コロナ禍以降高まった非対面需要と株主参加活性化のニーズに応える制度として注目されていますが、電子株主総会が広く定着するためには、個人情報保護、身元確認、セキュリティなど様々な法的・技術的な課題がを先に解決しなければなりません。 特に、技術的な欠陥などを原因として株主総会決議の効力に関する争いが発生する可能性があるため、技術的な安全装置の構築など、企業による先手の対応が必要です。

1.電子株主総会の導入背景と意義

2.電子株主総会に関する改正商法の主な内容

3.法的・技術的な課題

4.企業の対応策及び示唆

1. 電子株主総会の導入背景と意義

コロナ禍以降、非対面文化の拡散とともに、株主総会のデジタル転換に対する要求が急増しました。 従来の現場でのリアル株主総会は、時間的・地理的な制約により株主の参加率が低調で、特に毎年3月末に株主総会が集中する現象により、株主の議決権行使が形式的に行われるという問題が続いてきました。

いわゆる「電子株主総会」(オンライン株主総会)は、①現実の特定の場所で株主総会(リアル株主総会)を開催せず、インターネットなどを通じてバーチャル空間のみで株主総会を開催する「現場代替型電子株主総会」と、②現場株主総会を開催しながらバーチャル空間で株主総会を並行する「現場並行型電子株主総会」に分類されますが、現場並行型電子株主総会は、さらに(i)バーチャル空間で参加する株主に出席及び議決権行使を認める「現場並行型(出席型)電子株主総会」と(ii)出席及び議決権行使を認めず、質疑応答、意見開陳などのみを認める「現場並行型(参加型)電子株主総会」に区分されます。

株主総会の招集地に関する商法第364条の文言(本店所在地、隣接地)上、株主総会は基本的に現場(リアルな場所)で開催しなければならないものと解されてきました。 ただし、企業の自律的な決定により、電子株主総会を並行する場合がありましたが、この場合にも議決権は、株主総会日の前日までに電子投票管理機関の電子投票システムを通じて電子投票(商法第368条の4第1項)を行うか、事前に委任状を授与して行使することだけが認められていました{すなわち、現場並行型(参加型)電子株主総会}。

今回の商法改正により導入される電子株主総会は「現場並行型(出席型)電子株主総会」であり、これは株主が株主総会に出席して議決権を行使する機会を広く保障することで、株主総会の実質的な機能回復を図る試みと評価することができます。

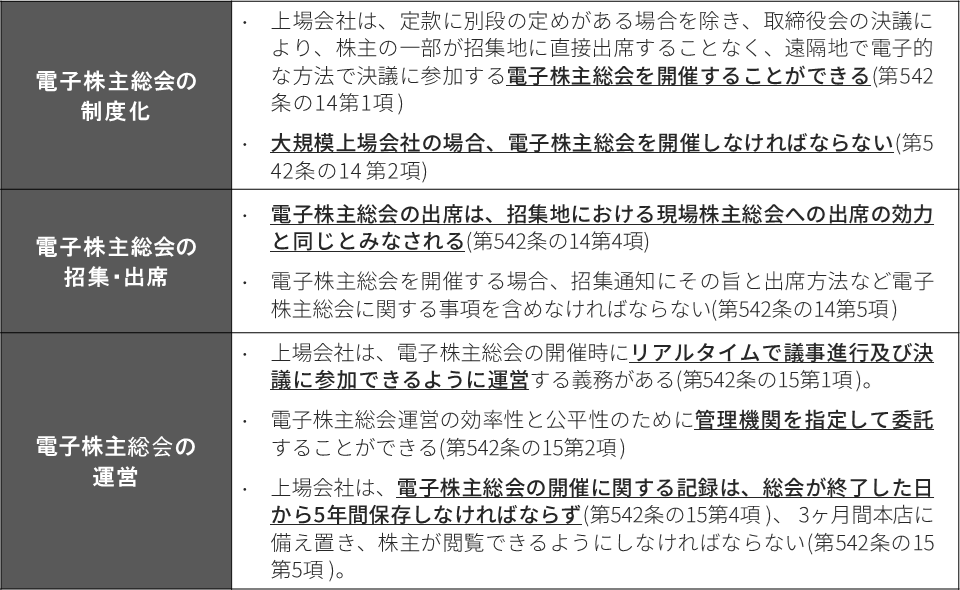

2. 電子株主総会に関する改正商法の主な内容

2027年1月1日から施行される改正商法における電子株主総会に関する主な内容は以下の通りです。

3. 法的・技術的な課題

電子株主総会が制度化され、 特に大規模上場会社に対しては並行義務が課されることにより、企業は法的・技術的に様々な課題に直面すると予想されます。

まず、(i)電子株主総会の運営過程における株主の身元認証のための個人情報の収集・取扱い、記録保存等に関する個人情報保護関連の問題、(ii)議決権の重複行使防止や代理権の確認等に関する問題、(iii)ネットワークの問題等により接続が途切れる場合など、電子株主総会の進行過程における進行方法の公正性に関する問題、(iv)通信障害等により株主の出席が妨げられた場合の決議の効力に関する論争など、電子株主総会の運営において解決すべき様々な法的課題に直面することになると思われます。

上記のような法的リスクに備えるためには、技術的に(i)電子株主総会システムのハッキング防止など十分なセキュリティ対策が講じられなければならないと思われ、(ii)通信障害発生の可能性の遮断、(iii)予備サーバーの準備などサービス中断防止のための対策が必ず必要となります。

4. 企業の対応策及び示唆

電子株主総会の導入は、株主参加の活性化と意思決定の効率性の向上という側面でポジティブな効果が期待されますが、導入を成功させるためには、上記のような法的・技術的な課題に対する徹底した準備が必要です。 2027年1月1日から電子株主総会に関する改正案が施行される予定ですが、上記猶予期間が電子株主総会システムを構築及び整備するのに十分ではないという見方もあります。 したがって、電子株主総会を義務的に並行しなければならない大規模上場会社は、迅速に準備をする必要があります。

まず、電子株主総会の運営に関する詳細な内部規定を設け、通信障害が発生したときの対応マニュアルを具体的に作成し、株主総会の延期や中断に関する議長の権限と手続きなども明確に規定する必要があります。 これと共に、電子株主総会の進行手続きと議決権の行使方式に関する法令、政策動向を綿密にモニタリングする必要があります。 個人情報保護の側面では、個人情報保護法に合致する同意手続き及び安全措置を設けなければならず、記録保存義務に基づく安全なデータ管理体系も準備しなければなりません。

なお、技術インフラ構築の側面では、十分なセキュリティ対策(暗号化、MFA、適切なネットワーク設計など)の準備、模擬ハッキングと負荷テストの事前実施、リアルタイムの事故モニタリング体系の構築など、異常兆候に即座に対処できるシステムを構築する必要があります。 自社の技術力が不足している企業の場合、専門民間企業のプラットフォームを活用して技術的リスクを分散する方法を積極的に検討する必要があります。

電子株主総会の導入は、単なる技術的な変化を超えて、企業支配構造と株主権の行使方法に根本的な変化が起こることを意味するため、株主と会社双方に実質的な利益になるように運用されることを期待しています。