본문

2025年7月22日に公布された韓国商法の改正に続き、現政権下の2度目の商法改正が2025年8月25日に国会の本会議で可決されました。追加の改正は、直近事業年度末時点の総資産が2兆ウォン以上の上場会社(以下「大規模上場会社」)における取締役の選任に関する改正内容が盛り込まれています。具体的には、①集中投票制(日本の累積投票制度に相当)を定款で排除できない(集中投票制度の義務化)ことや、②分離選任される監査委員を1名から2名に増員する(分離選任の監査委員の増員)ことを柱としています。同改正法は公布後1年を経過した日から施行されます(集中投票制の義務化は、施行後、取締役選任のための株主総会が最初に招集される場合から適用されます)。追加の改正は、2025年7月22日に公布された改正と相まって、企業ガバナンスに相当の変化をもたらすと見込まれます。第2株主、第3株主、少数株主、機関投資家及びアクティビスト・ファンドにおいて、監査委員会の構成員として活動する2名以上の取締役を選任するより幅広い機会を得ることが考えられます。経営陣としては、安定的な意思決定体制を確保するための定款及びガバナンスシステムに関する検討など、先手の対応を取る必要があります。

1. 背景及び立法推進の過程

2. 追加改正の主な内容

3. 予想効果

4. 企業の対応策及び示唆

5. 今後の見通し

1. 背景及び立法推進の過程

現行の韓国商法第382条の2第1項は、議決権のない株式を除く発行済み株式総数の3%以上(大規模上場会社の場合は1%以上、同法第542条の7第2項)を保有する株主が、会社に対し集中投票による取締役選任を請求できる旨規定している一方で、定款により集中投票制度を排除できると定めています。2024年の統計によれば、公示対象企業集団に属する上場会社334社のうち、約3.8%に当たる13社のみが定款で集中投票を排除しておらず、このうち実際に集中投票を実施した上場会社は1社にとどまりました。

なお、現行の韓国商法第542条の12第2項は、大規模上場会社において、監査委員の選任に際し、監査委員のうち1名(定款で2名以上と定めることができる)については、他の取締役の選任とは別に分けて、当初から監査委員となる取締役として選任(いわゆる「分離選任」)するよう規定しています。このような監査委員の分離選任制度は、少数株主の権利を保護するための仕組みですが、分離選任された1名の監査委員だけでは実質的に監査委員会を主導することが難しいとの指摘がありました。

これを受け、大規模上場会社について定款で集中投票制度を排除できなくする旨定めるとともに、分離選任の対象となる監査委員を1名から2名へ拡大する商法改正案の発議が続き、2025年8月25日に韓国国会の本会議で可決されました。追加の改正がこのまま公布される場合、1年を経過した日から施行されます(集中投票制度の義務化は、改正法の施行後、取締役選任のための株主総会が初めて招集される場合から適用されます)。

2. 追加改正案の主な内容

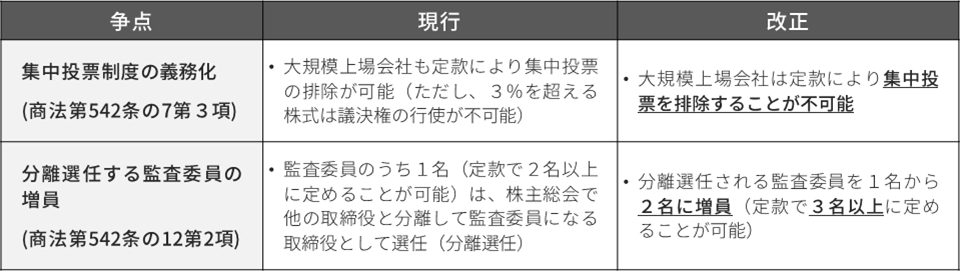

集中投票制度の義務化及び分離選任される監査委員の増員に関する商法改正の主な内容は以下のとおりです。

3. 予想効果

大規模上場会社で集中投票制度が義務化されると、少数株主が推薦する候補者が取締役に選任されるケースが増加すると見込まれます。これは、取締役会構成の多様性を拡大し、大株主による専横を抑止する観点から、肯定的な効果が期待されます。他方で、取締役会における意思決定の効率性が損なわれることや、経営権をめぐる紛争及びび敵対的M&Aが増加するとの懸念もあります 。

さらに、分離選任される監査委員の増員により、少数株主、機関投資家、アクティビスト・ファンドなど多様なステークホルダーが、監査委員となる取締役の選任に対してより大きな影響力を行使できるようになると見込まれます。とりわけ、集中投票制度と分離選任される監査委員の増員が、先の2025年7月22日に公布された改正商法に基づき適用される全ての監査委員の選任における合算3%ルールと相まって、少数株主推薦の取締役が監査委員会に入る可能性が大きく高まりました。監査委員会の経営監督機能の強化というプラス面が期待される一方、関連紛争の大幅な増加も見込まれます。

4. 企業の対応策及び示唆

大規模上場会社は、集中投票制度の義務化に備え、定款等の内部規程を整備する必要があります。追加改正の施行後は、集中投票制度を排除する定款の規定は効力を失うため、改正法に適合するよう定款等を見直し、内部規程の整合性を確保することが求められます。定款及び関連細則の改定を進めるとき、敵対的買収の試みや経営紛争の潜在的リスク又は脅威を評価し、経営の安定性を確保する対応策を策定すべきです。合算3%ルール(監査委員会の構成員を選任するとき、筆頭株主とその特別関係人の議決権を合算して3%に制限し、その他株主らは個別的に3%の制限を受ける)の拡大適用と、2名の取締役に対する分離選任の要求が相まって、筆頭株主が支配株式を保有している場合でも少数株主とアクティビスト・ファンドの影響力が急拡大するでしょう。これら少数株主とアクティビスト・ファンドの間の潜在的な連帯はもはや変数ではなく、定数と考えるべきです。事業運営の安定性を確保するためには取締役の数を増加させることや、期差任期制度(スタッガードボード)を採用した取締役会の構成が考慮に値します。

分離選任により選任された取締役が監査委員会の構成員として新たに入ることにより、監査委員会の実質的な独立性が強化されるでしょう。実質的なモニタリングを確保し、手続的な要件を明確にするために、監査委員会に関する定款等の条項を改定すべきで、監査委員会の構成員数の増加も選択肢の一つとして考えられます。

足元の政界の動きだけでなく、資本市場においても、企業のガバナンス変化を巡るアクティビスト・ファンドや少数株主の連帯による問題提起が活発化しています。これを反映し、先の2025年7月22日には、取締役の株主に対する忠実義務、合算3%ルールの適用拡大、独立取締役制度の導入、バーチャル株主総会の導入等を内容とする改正商法が公布され、これに加えて企業のガバナンスに大きな変化をもたらす集中投票制度の義務化と、分離選任される監査委員の増員が今回の改正により定められました。とりわけ、追加の改正内容は先に公布された改正内容と併せて議論されていたものの、国会法制司法委員会の審査過程で与野党の見解の溝が埋まらず除外されていた事項であり、これを巡る多様なステークホルダーの立場は激しく対立しています。それだけに今回の改正が最終的に企業にいかなる影響を及ぼすかは不明であるため、企業としては追加の改正内容を十分に理解し、改正法の趣旨に適合するようシステム等を整備するとともに、経営の安定性が損なわれないよう先手の対応戦略を策定する必要があります。

5. 今後の見通し

今回の改正に加えて、今後数か月内にさらなる商法改正(現政権になってから3度目の商法改正)も予想されます。会社が保有する自己株式の処分に関する条項を改正するための様々な提案がすでに提出され、議論されています。すべての会社を対象とする案や上場会社に限定した案など多様な提案があり、それらの案には (i) 会社が自己株式を取得するために動員できる資金源を制限すること、(ii) 会社に一定期間(即時、6ヶ月又は1年の猶予期間)内に自己株式を消却又は処分する義務を課すこと、(iii) 株式消却以外の自己株式処分に係る公正かつ公平な方法を明示することを目的とする条項が含まれています。

なお、取締役及び経営陣の刑事責任を制限する他の議論も始まっており、経営者が個人的な利益を取る意図がないまま善意に基づいて収集可能な範囲内で収集した情報に基づき、会社と株主の利益に合致すると信じて、慎重に決定をした行為については処罰しないため、経営判断原則に基づく正当化事由を規定するいくつかの提案が提出されています。

和友は、こうした進展状況も注視し、随時アップデートをお伝えいたします。

和友の企業法務グループは、企業の設立・運営・投資・倒産・紛争等あらゆる領域において、幅広い知見と総合的な実務経験を有する弁護士等の専門家が、差別化されたリーガルサービスを提供しています。和友の企業法務グループは、顧客の置かれた状況とニーズを綿密に検討し、実効的な解決策を迅速かつワンストップで提供しています。コンプライアンス、法制コンサルティング、ESG、個人情報・セキュリティといった企業運営に関する事項はもとより、コーポレート・ガバナンス、企業再生、経営権紛争といった特殊な状況、さらには外国人投資、M&Aに至るまで幅広い案件を取り扱っています。

- 業務分野

- #企業法務